選考結果について

最優秀賞

日向市駅及び駅前周辺地区デザインHyugashi Station and the station plaza district

【宮崎県日向市上町】

用途 / 駅舎・駅前広場・街路

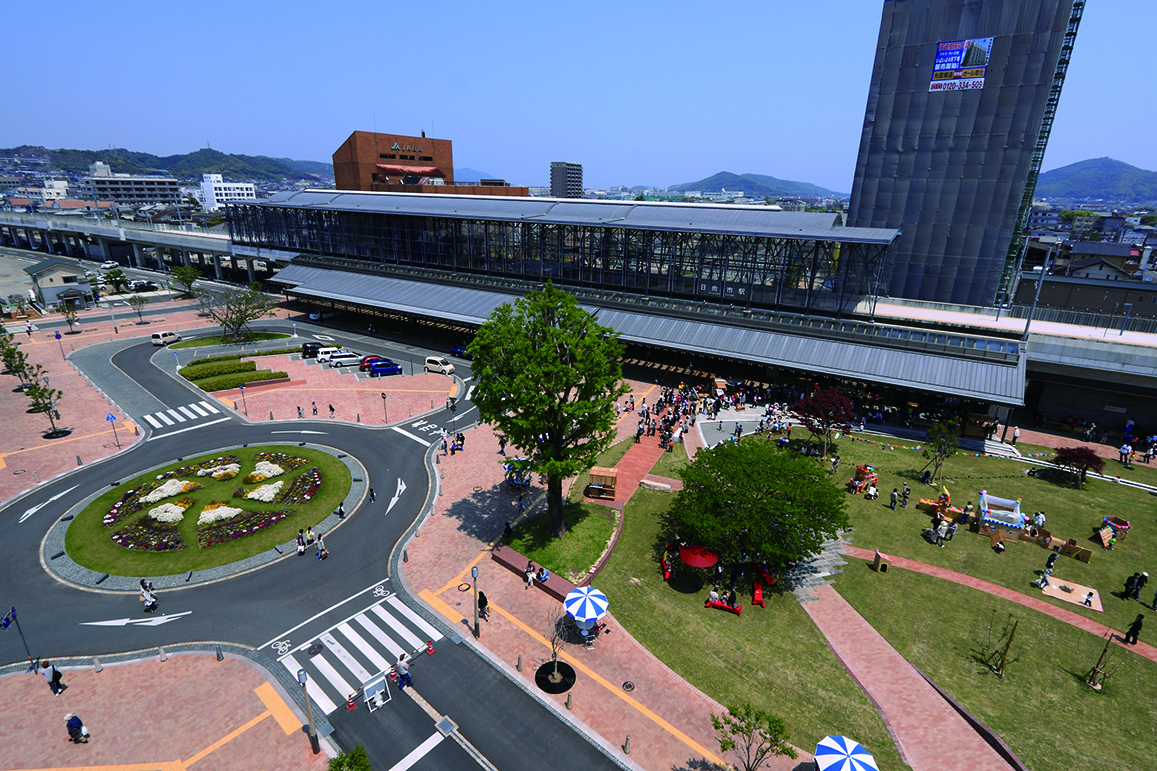

連続立体交差事業による日豊本線の高架化と新たな駅舎の建設事業を核として、これを中心に周辺市街地を区画整理事業、特定商業集積事業によって再編成し、JR九州と宮崎県、日向市が合同で、駅を中心とする地区全体を一体でデザインしたプロジェクトである。東西二つの駅前広場は、スパン20mの中央コンコースでつながり、西口広場には広い芝生と木架構の野外ステージを持つ交流広場「ひむかの杜」が併設され、新たなにぎわいの焦点が整備された。

駅事業は平成9年から構想・計画そして事業化に至るまで、行政(宮崎県、日向市)、市民(日向市、後背圏域である入郷地区)、鉄道事業者、学識経験者、専門家による委員会(日向地区鉄道高架・駅舎デザイン検討委員会)により常に「市民に開かれた」状態で進められた。駅前広場整備においても議論は継続し、数々の市民ワークショップが開かれ、その意見は検討委員会(日向地区都市デザイン会議)において集約された。

日向市駅は、一面二線の小さな高架駅であるが、これらがすっぽり入るトレインシェッド形式の上家(ホーム上の屋根の部分)として在来線では日本初の駅である。柱を鉄骨、梁を

木造としたハイブリッド構造を採用し、木造部は負担応力に応じて断面の変化する「変断面集成材」を地場産の杉で新たに開発して用いた。まちに対してファサードはすべてガラスとし、広場に向けて人と駅を繋ぐ大キャノピーを設けた。

駅前広場及び周辺街路は、鉄道で分断されていた東地区(海の文化圏)と西地区(山の文化圏)が高架化によって結び合わされたことを受け、「地区の融合」という祝祭性をテーマにデザインした。交流広場は、どこからでもアクセス可能な全方位的構成をもち、主要部を芝生緑地として様々なイベントに対応する。せせらぎや芝生の造形などによって、広場はやわらかく数層に包み込まれながら、駅舎と野外ステージに正面性をもっている。

- 《主な関係者》

- ◯篠原 修(東京大学(当時)GS デザイン会議(現在))/日向地区鉄道高架・駅舎デザイン検討委員会委員長、日向地区都市デザイン会議議長、事業及び設計監修

◯内藤 廣(株式会社内藤廣建築設計事務所)/駅舎・キャノピー・野外ステージ基本設計、駅舎・キャノピー・野外ステージ詳細設計、現場監理

◯小野寺 康(有限会社小野寺康都市設計事務所)/駅前広場修景基本設計、駅前広場修景実施設計、現場監理(デザイン監理)

◯南雲 勝志(ナグモデザイン事務所)/照明、ストリートファニチュア設計、現場監理(デザイン監理)

◯佐々木 政雄(株式会社アトリエ74建築都市計画研究所)/デザイン検討体制の確立、関係機関との調整

◯川口 衞(株式会社川口衞構造設計事務所)/駅舎構造設計

◯出口 近士(宮崎大学)/日向市駅前広場整備検討委員会委員長

◯吉武 哲信(宮崎大学(当時)九州工業大学(現在))/日向市駅前広場整備検討委員会ワーキング長

- 《主な関係組織》

- ○日向市/土地区画整理事業及び環境整備 事業主体、日向市駅前広場整備検討委員会運営、住民ワークショップ取りまとめ

○宮崎県/連続立体交差事業 事業主体、日向地区鉄道高架・駅舎デザイン検討委員会運営、日向地区都市デザイン会議運営

○九州旅客鉄道株式会社/鉄道事業 事業主体、軌道及び駅舎設計、日向地区鉄道高架・駅舎デザイン検討委員会委員

○株式会社交建設計/駅舎設計

○株式会社福山コンサルタント/駅前広場基本設計

○公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター/関係者間調整

○有限会社田中測量設計/駅前広場実施設計協力、交流広場実施設計協力、駅前地区街路実施設計協力

○日向木の芽会/地場材(杉)活用設計協力、地場材(杉)活用製作・施工

○日向地区都市デザイン会議/計画・デザイン全体調整

- 《設計期間》

- 日向市駅2003年8月~2005 年9月

交流広場(ひむかの杜)2006 年1月~2006 年12月

野外ステージ(木もれ日ステージ)2005 年7月~2009 年12月 - 《施工期間》

- 日向市駅2005 年11月~2006 年12月

交流広場(ひむかの杜)2008 年9月~2009 年3月

野外ステージ(木もれ日ステージ)2010 年1月~2010 年7月 - 《事業費》

- (1)日向市駅 1,395,613千円

(2)駅前広場 99,000千円

(3)野外ステージ(木もれ日ステージ)51,508千円 - 《事業概要》

- 立地環境:住宅地・商業地

主要施設:高架軌道、駅舎、東口駅前広場、西口駅前広場、

交流広場(ひむかの杜)、野外ステージ(木もれ日ステージ)、

街路(交流通り線・駅前通り線)、観光案内所、公衆トイレ

【日向市駅】

延床面積A=861㎡

木造(地場産杉集成材)+鉄骨造、鉄筋コンクリート造(高架部)

【野外ステージ(木もれ日ステージ)】

面積A=255㎡

鉄骨造+木造(地場産杉集成材)

【東口駅前広場】

面積A=5,260㎡

煉瓦舗装、地場産杉を使ったストリートファニチュア

【西口駅前広場及び交流広場(ひむかの杜)】

面積A=3,400㎡

煉瓦舗装、芝生緑地、噴水・せせらぎ、

地場産杉を使ったストリートファニチュア

【街路】

総延長L= 425m

内訳: 交流通り線/駅前通線

煉瓦舗装、地場産杉を使ったストリートファニチュア - 《事業者》

- 宮崎県

日向市

九州旅客鉄道株式会社

講評

すでに高い評価を獲得している作品である。わたくし個人としては先行する評価に追随したくはないという反骨と、このような仕事を表彰しなければ見識を疑われるという強迫観念の狭間で、しなくてもいい苦悩を味わった。デザインのスペシャリストを結集して事にあたっているわけだから、その品質が高いのはあたりまえだという思いもあった。しかし、それにもかかわらず、この仕事には驚嘆せざるをえない。多くの主体が --とりわけ、JRのような大きな権限をもつとともに難しい組織(失礼)が関与したプロジェクトで、あらゆる事業制度を活用しながらなすべきことをなし得たこと。いや、ふつうにはなし得なかったことをなし得たと言うのが妥当だろう。行政担当者の調整手腕が最大限に発揮されたというのは簡単だが、担当者の異動がある中でプロジェクトに臨む姿勢を数年にわたって一貫させ、さらには内容の創造的進化すら達成している。労苦を越える熱意があったと想像する。たとえば、高架方式の駅舎の橋脚スパンの割付を、東西を貫通する歩行者の連絡通路の充実のために拡張するなどという変更案に、JRがよくぞ応じてくれたものである。向の子供たちは、軽快な駅舎、駅前「市民」広場の存在を常識だと思って育つだろう。しかも、日向市駅が尋常ではないことに気づいたときに、大人達が語るべき物語をもっているということは、なんと幸福であることか。気がかりなのは、この仕事の周辺地域の変化である。個別の事業者が、よい意味で資産価値を上げるようにこの仕事に和して創造的に動いてくれるかどうか。行く末を見守りたい。(齋藤委員)

駅前広場というものは、永きにわたって自家用車やバスやタクシーに占領され、次の目的地に向けてそそくさと移動するためだけの空間であった。

ところが日向市駅の改札口を出て駅前に広がるのは芝生の緑である。都市デザインに関わる者であれば、それを実現する難しさを容易に想像できる。微妙なアンジュレーションをもって伸びやかに広がるこの交流広場(ひむかの杜)を随分長い時間観察した。子供たちは芝生を転げ回り、母親はベビーカーを木陰にとめて赤ちゃんをあやし、老人はベンチにすわって街を眺めている。日が落ちるとステージ上では、女子高生たちがダンスの練習をしていた。人々はたしかにそれぞれ自分だけの広場を獲得したのだ。駅前広場というものを人間のために創り、そして人々に解放した。この点こそが土木学会デザイン賞最優秀賞を獲得した最も大きな理由である。駅舎の高架構造体と一体となって翼のようにつつみこむ庇、人々や電車の動きが街から見える透過性の高い上屋、杉を主体としたストリートファニチャーなどをトータルに纏め上げた設計手腕は、さすがと申し上げたい。

応募書類には「ハード整備が到達点ではなく、街をいかに再生するかが目的」とある。周辺を歩いてみると、なるほど街は駐車場や空き店舗が目立つ典型的な地方都市の景観が広がっている。しかし人々は「我々にはあの駅がある」と思ってこの作品を見上げているのではないだろうか。(須田委員)